|

В 1654 году после возвращeния Смоленска

и окрестных земель в состав московского государства многие представители

смоленской шляхты перешли на службу к русскому царю, за что государь

Алексей Михайлович щедро наделил их земельными наделами. Швеыйковские

относились к представителям смоленской шляхты. У Андрея находились земли

с усадьбой в деревне Прудки, у Юрия – южнее реки Хмары, у Афанасия –

окрестности Данькова. Вокруг были дремучие хвойные леса. Небольшая

деревушка после строительства церкви стала селом, центром прихода. В

состав владения А. Ю. Швыйковского входили многие населённые пункты –

Шаталово, Цыгановка, Алексино, Киселёвка, Хицовка, Свеча (по названию

протекающей здесь речки), Скотинино, Медвёдовка.

Во владении Швыйковских находилось три

церкви, из них две в Прудках. Когда в 1714 году одна сгорела, стольник

смоленской шляхты поручик Юрий Швыйковский бьёт челом Смоленскому

митрополиту Феодосию:

«…в селе Прудках сгорела Николаевская

церковь, а его, Юрия, вотчинные деревни от села Прудков в дальнем

расстоянии и во время полой воды ему, Юрию, и оных его вотчинных

деревень крестьянам и вышеписанное село Прудки для моления к церкви

Божией и для духовных всяких потреб к священникам ездить и посылать

невозможно, – за которой

водой многие его крестьяне и жёны их и дети помирают без

покаяния. И того ради желает и обещается он, Юрий, вместо вышеписанной

погорелой церкви построить в вотчине своей в деревне Данькове вновь

церковь во имя Николая Чудотворца».

1 мая 1714 года он получил разрешение и

грамоту на строительство храма в Данькове. Из архивных документов

известно, что в 1719 году Афанасий Юрьевич Швыйковский завершил

строительство церкви. С этого времени Даньково становится селом, центром

прихода. В его состав вошли владения А. Ю. Швыйковского (деревни

Хицовка, Киселёвка, Цыгановка, Шаталово,

Погари, Свеча, Скотинино, Медвёдовка, Алексино),

вотчинные владения соседей: полковника В. Лесли (Холощёво,

Горбачёво, Проход), ельнинского помещика Д. Верховского (Рудня,

Сяковка, Слободка, Гремячка), подполковника Я.

Реада (Мачулы, Хлыстовка, Дертенки), шляхтича М.

Колечицкого (Демешкино) и рославльского майора С. Жеребцова (Митюли).

В 1798 году сын Афанасия, Владимир

Швыйковский, отремонтировал церковь, перенёс свою усадьбу в

расположенное неподалёку сельцо Красносвятское, а разросшееся Даньково

вскоре разделилось на три поселения: село Даньково, деревни Неведомку и

Мешковку.

Афанасий Юрьевич Швыйковский ещё в

середине ХVIII века в качестве приданого передал ряд деревень с

прилегающими землями своим пяти дочерям, в замужестве получившим фамилии

Потёмкиной, Глинки, Генгросс, Леонтьевой и Нееловой. А затем уже

Владимир разделил оставшуюся часть вотчины между своими двумя дочерьми –

одна вышла замуж за мелкого дворянина И.С. Чижа, другая – за титулярного

советника А.К. Згоржельского. Последняя получила Даньково,

Красносвятское и другие прилегающие деревни. После смерти А.К.

Згоржельского село Даньково перешло к его дочери Марии, в замужестве

Добровольской. Таким образом, фамилия Швейковских как землевладельцев

исчезает уже в 30-е годы ХIХ века.

Даньково тесно связано с родом

Глинок. Бабушка (по

материнской линии)

родоначальника классической музыки Михаила Ивановича Глинки, Елена

Афанасьевна, из рода Повало-Швейковских, имение которых находилось в

Данькове. Елена Афанасьевна

вышла замуж за Андрея Михайловича Глинку из Лучесы, где прошло детство

матери композитора – Евгении Андреевны. В Лучесе жил её брат Иван

Андреевич, хороший музыкант, опекавший талантливого племянника. Второй

брат, Афанасий Андреевич, жил в Шмакове. К нему после смерти родителей и

переехала 8-летняя Женя. Здесь она получила домашнее образование. На всю

округу гремел шмаковский оркестр, где с раннего возраста Миша Глинка

получал первые музыкальные навыки. М.И. Глинка так отзывался о

шмаковских музыкантах: «оркестр моего дяди был для меня источником

самых живых восторгов».

Старая церковь в Данькове простояла 140

лет. Для нового храма нужен был строительный материал, в частности, лес.

В это время велось строительство дороги Витебск-Орёл (в обиходе её

часто называют Смоленск - Рославль), которая проходила через

сосновый бор помещика И.С. Чижа. Он получил вознаграждение, а так

как вовремя не очистил полосу для земляных работ и за это мог

подвергнуться крупному штрафу, то пришлось пожертвовать лес на

строительство новой церкви. В это время в селе было открыто первое

училище для крестьянских детей, которое сначала находилось в ведении

церкви, а затем пepешло земству. Оно выделило денежные средства на

школьное здание и на содержание учителей.

В 1856 году через Даньково пролегла

новая дорога. Через каждые 15-18 вёрст располагались почтовые станции.

На участке Смоленск – Рославль их было четыре: Гринёво, Мурыгино,

Шаталово, Слобода-Новоселье. Однако езда на перекладных далеко не

каждому была по карману. В этом убеждаешься, перелистав Памятную Книжку

Cмoленской губернии за 1864-1865 годы. В ней читаем:

«Прогонные деньги с проезжающих по

всем трактам Смоленской губернии взимаются по две с половиною копейки на

версту и лошадь. Сверх прогонов частные проезжающие должны платить за

данную от станции повозку 12 копеек, за подмазку колёс у кареты, коляски

и брички по 12 копеек, у кибитки и телеги по 6 копеек. Причём сало

должны давать проезжие, а дёготь дается от станции».

Вот уж действительно: не

подмажешь – не поедешь. А в основном наши деды и прадеды ходили

пешком. Отправляясь в дальнюю дорогу, кроме провианта и белья,

прихватывали нож и кочетыжку. Через 40-50 вёрст от лаптей практически

ничего не оставалось. Тогда поворачивали в лес, драли лыко и плели новую

обутку.

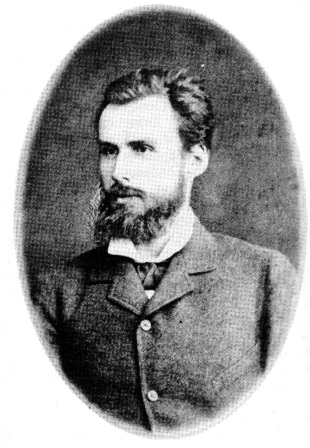

ДАНЬКОВО

вошло в историю и как место жизни и деятельности талантливого

писателя-этнографа, лингвиста, краеведа, неутомимого собирателя устной

народной поэзии Владимира Николаевича Добровольского. ДАНЬКОВО

вошло в историю и как место жизни и деятельности талантливого

писателя-этнографа, лингвиста, краеведа, неутомимого собирателя устной

народной поэзии Владимира Николаевича Добровольского.

Родился Владимир Николаевич 11

августа 1856 года в сельце Красносвятском (по некоторым архивным

данным Красно-Светском) Прудковской волости Смоленского уезда (ныне

Починковского района; сельцо располагалось между деревнями Алексино и

Азаровка) в небогатой семье мелкопоместного дворянина Николая

Михайловича Добровольского (мать Мария Авксентьевна, урождённая

Згоржельская).

Вскоре семья Добровольских построила в

Данькове деревянный дом с пристройками и службами и переехала туда на

постоянное место жительства. Отец Николай Михайлович (до 1817 года

служил чиновником в разных учреждениях Смоленской губернии, а с 1867

года занимал должность мирового судьи в Дмитровском округе Орловской

губернии) любил музыку, живопись, мать Мария Авксентьевна прекрасно

играла на фортепьяно. Любовь к искусству передалась и сыну,

увлечение музыкой, театром у него осталось на всю жизнь.

Мать была образованной женщиной и с

исключительной отзывчивостью относилась к больным крестьянам, часто

приходившим к ней за лекарствами и медицинскими советами. В. Н.

Добровольский вспоминал:

«Беседы моей матери с крестьянами и

крестьянками вводили меня в круг деревенской жизни, деревенского быта».

В 12 лет родители определили его в

Смоленскую гимназию, после окончания которой он сразу поступил на

филологический факультет Московского университета. Студенческие годы

вспоминал с восторгом:

«В Московском университете я слушал

лекции профессора Фёдора Ивановича Буслаева, который смотрел на народный

язык, как на богатейшую сокровищницу изучения прошлого быта народа и его

жизни».

Добровольский принимал участие в работе

этнографического кружка, организованного В.Ф. Миллером, который оказывал

студентам и моральную поддержку. Эти занятия привили ему особую любовь к

народной поэзии. В предисловии к Смоленскому этнографическому сборнику

он писал:

«Посещение этнографических бесед в

доме В. Ф. Миллера было для меня светлой точкой всей студенческой жизни,

и с этой поры я полюбил этнографию, приобрёл некоторый опыт в собирании

материалов и заинтересовался некоторыми этнографическими вопросами».

В 1880 году, закончив университет со

званием действительного студента, был направлен попечителем Московского

учебного округа в Смоленскую женскую гимназию для преподавания истории и

русского языка. Через два года после испытания в Московском университете

ему присвоено звание учителя по русскому языку и словесности. Позже

работал инспектором народных училищ и обслуживал три уезда Смоленской

губернии: Смоленский, Ельнинский и Рославльский (куда входил

Починковский район в нынешних границах).

7 января 1883 года В. Н. Добровольский

подал прошение об отставке и уже 12 февраля был уволен из гимназии по

состоянию здоровья. В это время произошёл раздел наследства. М. А.

Добровольская с сыном Владимиром и его детьми получила в наследство село

Даньково и до 200 десятин земли. Усадьбу строили заново. К 1887 году

Добровольские имели небольшой деревянный усадебный дом, 2 жилых дома

поменьше и ряд хозяйственных построек. Здесь Владимир Николаевич жил и

работал по 1920 год, создал замечательные научные труды, вошедшие затем

в сборники. Сотни песен, преданий, пословиц, поговорок, рассказов

записаны им со слов даньковских, самохотовских и хицовских крестьян.

Пешие этнографические экспедиции он совершал и в более отдалённые

деревни – Бердибяки, Плоское, Рудню. Часто беседовал с теми, кто

проходил через починковскую землю, например, с рабочими и крестьянами

Калужской губернии. Академиком А.А. Шахматовым высоко была оценена

работа В.H. Добровольского «Данные языка калик перехожих Дулевской

волости, села Красного бора, записанные в с. Прудках» («Смоленская

старина», 1916 год). О его деятельности своё авторитетное слово

высказывали академики А .Н. Пыпин, Б. И. Ламанский, Д. К. Зеленин, С. А.

Венгеров, К. Г. Залеман. Его исследования, вне всякого сомнения,

существенно обогатили наши представления о фольклорных традициях

крестьян центрального региона России и стали весомой частью нашей

современной духовной национальной культуры.

За первый том Смоленского

этнографического сборника (а всего издано четыре тома. 1891-1903 гг.) В.

Н. Добровольского избрали сотрудником Географического общества и выдали

300 рублей на продолжение этнографических работ. После издания

«Смоленского областного словаря» (1914 г.) он стал ежегодно получать

субсидию в 360 рублей, а за материал о киселёвских цыганах,

представленный в Академию Haук, с 1896 гoда стали выплачивать денежное

пособие по 600 рублей. Материальная помощь была, но не существенна,

всё-таки этих средств было недостаточно (командировочных в то время

не платили) и, как он пишет в одном из предисловий, «жить было

весьма и весьма трудно». Об этом говорит в письмах к академикам А.

А. Шахматову, В. Ф. Миллеру.

|